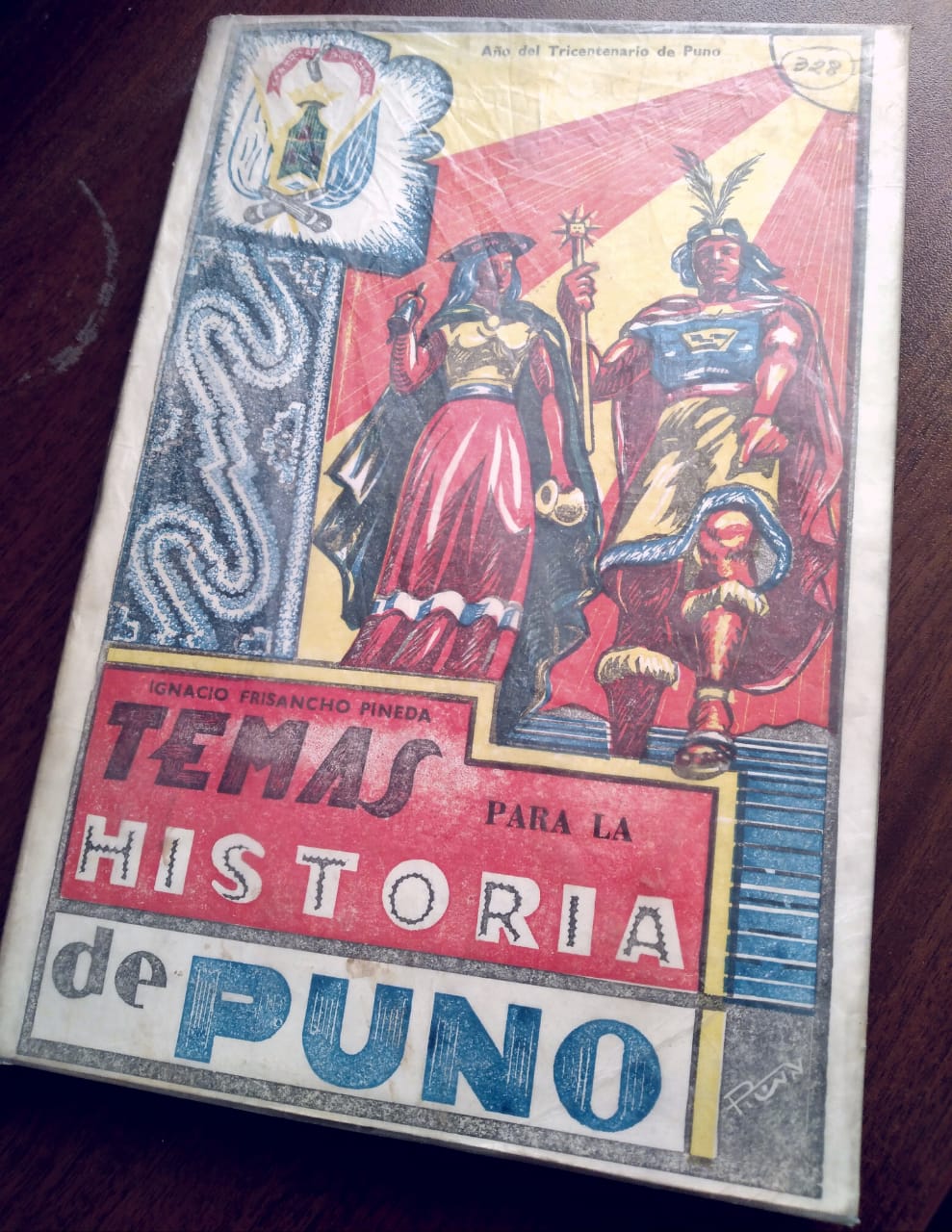

Curioseando en los pocos libros que se conservan de la biblioteca de mi padre encontré este que se titula Temas para la Historia de Puno, de la Editorial Los Andes y publicado en el Tercer Centenario de la Fundación Española de Puno en el año de 1968, por el Ingeniero Nuclear Ignacio Frisancho Pineda.

En el segundo capítulo, La Antiguedad del Hombre del Collao habla sucesivamente de la antiguedad del hombre en América, en América del Sur, en el Perú y finalmente en el Altiplano, que es la sección que transcribo para su deleite.

2.4.-ANTIGUEDAD DEL HOMBRE DEL ALTIPLANO

Son poquísimos y apenas epidérmicos los estudios arqueológicos realizados en el Altiplano Puneño. Fue el diplomático y arqueólogo norteamericano Ephraim George Squier, llegado al Perú en 1863, quien realizó los primeros trabajos de arqueología de campo en el Altiplano Collavino (y en el Perú). A él le cupo señalar la existencia de, probablemente, los restos arqueológicos más antiguos del Altiplano Puneño una serie de dólmenes, entre Acora e Ilave, de forma cuadrada, formados por piedras erectas a manera de paredes de una habitación, sobre las cuales se había colocado otras piedras enormes a manera de techo. Estas ruinas le recordaron los dólmenes europeos, especialmente aquellos que se encuentran en la actual Inglaterra. Según él, estos restos eran sepulcros primitivos que precedieron a las «chullpas». Refiriéndose a ellos dice Emilio Romero que, estos monumentos ofrecen el más alto interés prehistórico, tal vez proto-histórico, para deducir la existencia del hombre en la meseta.

Se han hecho, también, referencias a la existencia de pinturas rupestres en unas grutas de Pizacoma, en la Provincia de Chucuito. Estas son las huellas más antiguas sobre el hombre primitivo del Altiplano, huellas que se hace necesario seguir.

Por otro lado sabemos que Forbes encontró restos fósiles, en el Altiplano, que Huxley los clasificó como Macroauquenia Bolivieusis; que se han encontrado, también, restos de Hippodium Bolivianum, de Megaterio Sundtii y de Mesodom (cerca del río Mauri).

Luego se pierden las huellas y nos encontramos de improviso con culturas de gran estilo como Pucará y Tiahuanaco, al comienzo de nuestra era cristiana.

Qué hubo en el intermedio?, Cómo se llegó a este estado de desarrollo?.

Estas preguntas no podrán ser contestadas hasta que se realicen mayores pesquizas y excavaciones que nos lleven al hallazgo de restos auteriores a Pucara y Tihuanaco.

Para algunos, y esta es la idea sustentada por Izumi, las primeras civilizaciones de América habrían tenido su origen en la Selva Alta del Perú, considerando que las civilizaciones se inician, generalmente, con una agricultura sin irrigación, lo cual es más: factible si se inicia con la explotación de plantas tropicales silvestres.

Para otros su origen es costeño. De acuerdo a Lumbreras, de las Universidad de Huamanga, y tal como presenta estas ideas H. Buse:

«La región Sur del Perú, casi todo el departamento de Arequipa, Moquegua, Tacna, y gran parte también de Puno, con geografia litoral y geografia andina, altiplánica relacionada histórica y culturalmente, por rasgos y desarrollo evolutivo, al Norte de Chile, Bolivia y Noreste argentino, forma un área de co- tradición, es decir, un área, muy grande, hoy repartida entre cuatro países, en la que, por encima de las individualidades zo- nales y regionales, que son muchas y distinguibles, se extiende el manto nivelador de los rasgos comunes, especie de «aire común», nota uniforme o parecido que da unidad esencial al conjunto.

«Esta área de co-tradición meridional andina, no constituye, sin embargo, una estructura histórica aislada o independiente sino que se relaciona con otra similar ubicada al norte, en la parte central del territorio peruano. Elementos comunes las unen con mayor o menor intensidad: similares formas sociales, patrones habitacionales, técnica, etc. Esta árca del Perú central, a su vez se conecta, por análogos vínculos, con la que le sigue, que es la septentrional, y las tres forman una cadena cuyos eslabones se presentan con rostros y contenidos anímicos de evidente parentesco. Las tres áreas de co-tradición forman, pues, una super-área, identificada al pais andino, con visible unidad.

En todas las épocas de la larga historia de los pueblos que habitaron el área meridional, desde el pre-cerámico hasta la expansión incaica, los rasgos de uniformidad no dejan un momento de manifestarse, varian lo sólo la intensidad con que se hacen presentes. «Por la naturaleza desértica de su suelo, la zona norte del área meridional-predominant altiplánica, trazada al modelo del paisaje y del hombre de su región nuclear-sufrió un retardo en agricultura y cerámica que la pone ligeramente aparte cuando se la compara con la zona Sur de la misma área.

Durante mucho tiempo, desde los albores precerámicos- según el esquema histórico que se verá en seguida el núcleo de la orillas y comarcas ribereñas del Lago Titicaca al pare- cer tuvo una gran influencia cultural por parte del Area Cen- tral Andina, tornándose recíproca-según creencia del autor-a partir del surgimiento de las culturas Chiripa, Pucará y especialmente Tiahuanaco, y si bien mantuvo, en alguna época, como cree Lumbreras, el caracter de región transicional, pronto se volcó al área de co-tradición del Sur, participando en gran medida de los rasgos comunes y no desmintiendo su verdadero parentesco.

El área Norte de esta región de co-tradición meridional, es una zona de agricultura tardía, con cerámica de desarrollo lento y con lazos de unión al área del Centro Andino.

La parte central, de esta misma área meridional, es una área de convergencia de corrientes sureñas y norteñas como se puede ver en la quebrada de Humahuaca, en la puna de Atacama y en parte de la provincia chilena de Antofagasta. La zona Sur (parte de Atacama, Coquimbo, el Chaco, Valliserrana,….) se caracteriza por sus rasgos persistentes desde el-Formativo hasta la época Inca.

Según Ponce Sanginés, la cerámica pintada de Ancón, la de Caluyo (en Puno) y Tiahuanaco 1 serían otras maneras de presentarse el Formativo.

Según Lumbreras, el frente de iniciación comenzaría 1000 antes de Cristo sólo en el Altiplano y la región norteña de Oruro, con Caluyo, Chiripa temprano y Sora En cambio, para Atacama (San Pedro 1), Copiapó (El Molle), Valliserra- na (Ciénaga y Tafi 1) y Marginales (Candelaria en Selvas Occi- dentales, Las Mercedes en Chaco-Santiagueña y El Molle 1 en Chile Central), los inicios del Formativo se presentan alrededor del año 100 antes de Cristo.

Luego, son Chiripa, Pucara y Tiahuanaco las primeras culturas florecientes cuya influencia se expande abarcando una extensa zona que comprende el Sur del Perú, gran parte de Bolivia y el Norte de Chile, caracterizándose por sit cerámica en negro, blanco y rojo.

Paralelamente, los estudios de Lonthrop, lo han llevado. a señalar dos grandes áreas metalúrgicas; la una en el Altiplano Colla, dónde tendría su origen-con técnicas originales, que luego se extendieron hacia el Norte- y la otra con Chavín co- mo nucleo, donde alcanzó un nivel tecnológico y artístico realmente incomparable.

Las piezas más antiguas de América (con 1000 años de antiguedad antes de Cristo) corresponden a Chongoyape en el Norte, lo que demuestra que la metalurgia Americana tuvo su origen en el Perú, de donde se propagó luego hasta Méjico. En el Altiplano se alcanzó a fundir el cobre, a trabajar el estaño ya utilizarlos a ambos para la reparación del bronce, téc nicas todas que se extendieron hacia el Norte del Perú bajo la dominación Inca. Carabaya tuvo renombre por la calidad y cantidad de oro, ya en polvo, ya en pepitas, que ofrecía a esos maravillosos orfebres.

Primitivamente se trabajó el oro al estado nativo, laminándolo al martillo, calándolo y repujandolo. Más tarde se combina el oro con el cobre en Pucara y Tiahuanaco y luego en Huaylas, Paracas, Nazca y Chavín.

Yo creo que, en el Perú, no se llegó a trabajar el hierro porque la abundancia de oro, plata y cobre, minimizaron la necesidad de utilización de otros metales.

A la técnica del martillado, utilizando inicialmente, siguió la técnica de la fundición, en la que los Collas cran expertos, y para lo cual utilizaban el método de las «huayronas» (del quechua huayrana-ventear) que fue, más tarde, adoptado por los mineros españoles.

H. Buse, en su Introducción al Perú, anota, refiriéndose a las culturas norteñas, que la industria Mochica mejoró las ante- ris bases metalurgicas (unos 500 años A.C.) y la Pre-Chimú prfeccionó (800 a 1000 años D.C.). Con esta-dice-, el arte del cro liga a su más alto nivel, verdaderamente de esplendor. Que- dan todavía en el secreto algunos de los procedimientos empleados por los eximios orfebres, pero es evidente que calaron hondo en las técnicas químicas y físicas. Dificilmente se les puede superar hoy. La filigrana llegó a extremos asombrosos de finura y como muestra de habilidad en el laminado dejaron hojas delga- disinaas. George D. Marshall, experto en Metalurgia Física, dice que «hay pocas técnicas básicas de metalurgia moderna que no hayan sido conocidas por los antiguos peruanos. Ellos fundieron, alearon, trabajaron, unieron, soldaron, trataron térmicamente y aplicaron una variedad de procedimientos de acabado» «Sabían también estañar. En suma, como en el tejido, como en la cerámica, también en la técnica y el arte de los metales fueron eximios. Llegaron hasta las técnicas por amalgamación.

La influencia de las culturas del Altiplano: Chiripa (en) la rivera SE del Lago Titicaca), Pucará y Tiahuanaco, se extendió hacia el norte pasando por Wari (hoy inmenso centro arqueó- lógico en el Departamento de Ayacucho) hasta el hoy Departa mento de Cajamarca y quizás algo más.

Los huacos y estelas de Pucará, los huacos y la gran Portada del Sol de Tiahuanaco, y las «chullpas», todas talladas en piedra, nos indican que aquí, también, nació, quizás, junto con el bronce y con los primeros instrumentos que de él se prepararon, la tecnología del tallado de la piedra, que luego se propagó ha- cia el norte, especialmente al Cuzco durante el reinado de los Incas.

Hans Horkeimer, nos dice al respecto: «algunos diseños tiahuanaquenses se repiten idénticamente en lugares muy distan- tes. La textilería debe haber hecho importante papel en la transmisión de estos modelos».

«También en la Sierra, el Tiahuanacoide se descubrió en numerosos lugares, siendo el más notable, naturalmente, el foco de Wari. En la región del Cuzco se registraron influencias de la alfarería Wari y la tardía transplatación de técnicas de albañilería oriundas del Altiplano. En Onkopampa, situado en Quebrada Honda, en la Cordillera Blanca, Gary Vescelius de- nunció y estudió una población tiahuanacoide de extensión extraordinaria….En algunos sitios separados por grandes distancias, el trueque puede haber causado la presencia de piezas similares».

El Dr. Pedro Villar Córdova, en su Arqueología del Departamento de Lima, cree que el grupo humano más antiguo, del Perú, fué el que se desarrolló en la región andina, en la que existían dos lenguas dominantes con sus respectivos dia- lectos: el Aimara y el Quechua. Dominando inicialmente en la zona Sur, desde el Altiplano hasta el Litoral, el Uro con sus derivados: el Puquina y el Atacameño.

El Uro -según el Dr. Villar- es un dialecto semejante al Kauki o Akaro, que se hablaba en la Provincia de Yauyos y que según el Dr. Sebastián Barranca fue una lengua protoaimara, y, según Markhan, un dialecto aimara. En la época de la Colonia todavía se hablaba el Kauki en Canta, Huarochiri, Cajatambo, Chancay y Cañete. Según el mismo autor, la zona que hoy ocupa la ciudad de Lima estuvo habitada por los Yun-gas de habla aimara.

La influencia de los pueblos de habla aimara se extendió de Sur a Norte siguiendo por la cordillera la ruta de Pariacaca (Yauyos), Antarangra (Huarochiri), Huayhuash (Cajatambo) hasta ponerse en contacto, por el norte, probablemente con los Chibchas de Colombia. Por la Costa llegaron hacia Paramonga y Carabayllo.

El notable arqueólogo ecuatoriano, don Jacinto Jijón y Caamaño, encontró huellas aimaras en el Ecuador Interandino. Dice al respecto que, los aimaras moradores de gran parte del Altiplano Collavino «han tenido épocas de mayor extensión y predominio; tribus que hablaban esta lengua ocupaban el valle de Vilcanota y Urubamba; las provincias de Chumbibilcas, Aimaraes, Andahuaylas, Ayacucho y parie de la de Huancavelica hasta las de Huarochiri, Lima y Tarma. Un dialecto casi puro y no adulterado del aimara sobrevive aún en la lengua Cauqui de la Provincia peruana de Yauyos». (Jijón y Caamaño-La religión del Imperio de los Incas-1919).